聂耳在影片《体育皇后》中饰演会场医生。

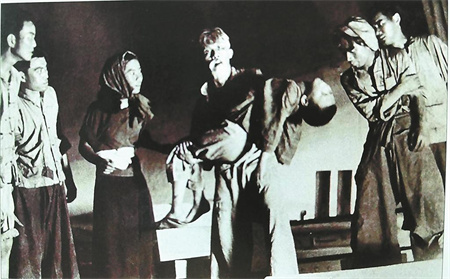

歌剧《扬子江暴风雨》剧照。左一演员为林之音,中间抱孩子的老人由聂耳扮演。

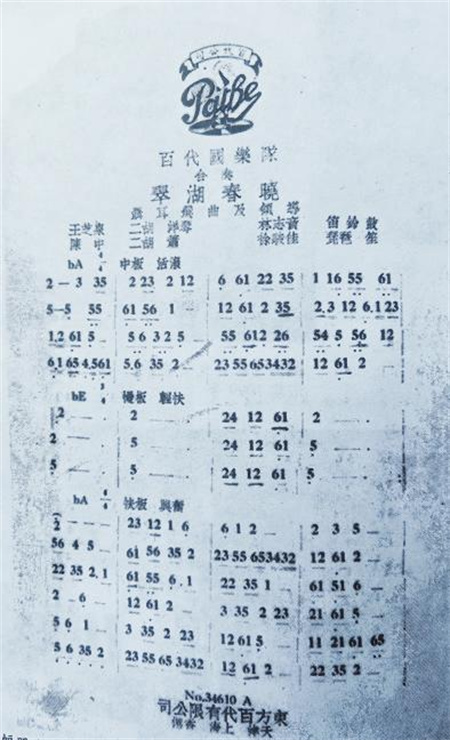

百代国乐队合奏用的《翠湖春晓》曲谱。

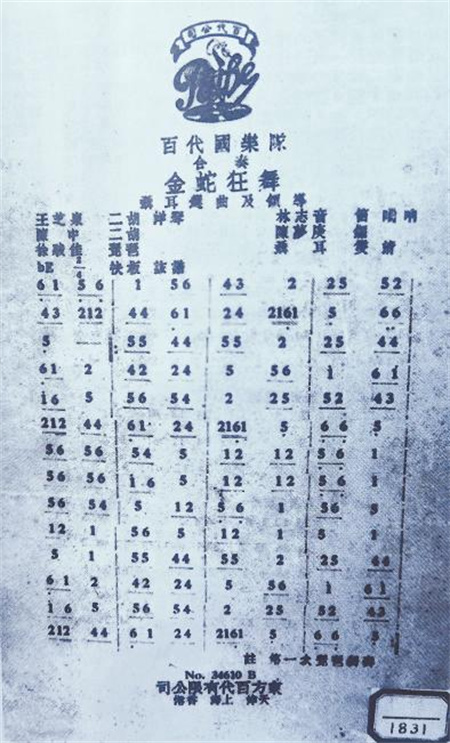

百代国乐队合奏用的《金蛇狂舞》曲谱。

□ 马云龙 余晓聪 马定元

二十世纪二三十年代,大批有志青年纷纷走出云南,去北平、上海等大城市探寻救国之路。在这群人中,人民音乐家聂耳与我国知名的音乐教育家、二胡和笛子演奏家林之音相识于上海,他们不仅是同事,还因为共同的理想信念,相互影响,相互学习。特别是在聂耳逝世后,林之音带着对聂耳爱国主义精神的传承,继续聂耳未完成的音乐事业,取得了很高的艺术成就,为云南民乐发展作出了重要贡献。

初识上海

1930年7月,由于身份暴露,聂耳被迫告别家人,顶替三哥聂叙伦到上海“云丰申庄”工作,不久,“云丰申庄”因为走私货物被查封。

后来聂耳考上了明月歌剧社,他工作中的大部分时间都用来排练、演出,业余时间向社内小提琴老师王人艺学习小提琴,练习钢琴,有时和同事一起外出看看电影或者到附近游玩。

1931年8月19日,聂耳在日记里写道:“收音的事完结,今天发钱,我领了五十元。本来要和七爷(郑易里)看‘梅花’,刘(刘大成)又无论如何要约去‘暨大’看足球比赛(暨南和华伶)。林慕绩很客气地招待我们在那里吃晚饭,回来又去看‘梅花’。”

这是聂耳和林之音的第一次相识,在上海的暨南大学。聂耳是听了他人介绍,没有听清楚“慕”和“懋”的发音,后来写的日记就记成了“林慕绩”。

林之音,字懋绩,曾用名林志音,1909年7月5日出生于昆明,比聂耳大3岁。

1927年2月底,云南革命形势开始恶化,当时学生运动的领导人李国柱、李生萱(艾思奇)等人被迫离开云南,林之音和几位同学决定相约到省外去寻求光明。

1928年初,林之音到达上海,在暨南大学云南籍校友帮忙下,先读预科班,后转入暨南大学教育学院学习直到1934年毕业。

知音之谊

“1934年是我的音乐年。”聂耳在1934年1月29日的日记里写道。

1934年4月1日,聂耳加入东方百代公司,后成为音乐部副主任,主任是任光(革命音乐家,作品有《渔光曲》《月光光》等影片插曲,1941年在皖南事变中牺牲,重庆《新华日报》发表悼念文章称之为“民族的号手”),他特别支持聂耳的工作。随后东方百代公司组建百代国乐队(即森森国乐队),聂耳担任指挥,林之音这时刚好考入东方百代公司工作,和聂耳成为同事。

1934年的聂耳和1931年时已经不太一样,因为他在1933年初光荣地加入中国共产党,不再是当年思想不成熟的少年,人生已经有了明确目标,因此在林之音眼中,尽管他比聂耳大3岁,却感觉聂耳比自己成熟很多。

在百代国乐队,聂耳负责编曲、选曲和作曲,并组织乐队录制过一些民乐合奏的唱片,如《金蛇狂舞》《翠湖春晓》等。平时也为电影配制乐曲或歌曲,如《四季歌》《毕业歌》《桃李劫》《牧羊女》《大路歌》《开路先锋》等大家耳熟能详的歌曲。

林之音年纪最长,就被推为干事,百代民乐队只有五六人。当时他就在乐队里吹笛子、拉二胡,有时也弹三弦、打扬琴、吹唢呐,还兼管乐队的生活事务。

由于当时乐队对外来往频繁,与社会上的演艺圈接触较多,在田汉、任光、安娥、贺绿汀、袁牧之、聂耳等一批进步人士的影响下,林之音的思想觉悟有了很大提高,业务也变得专业起来。而且因为与聂耳是同乡,年龄相近,融洽的同志式友谊比一般人要深切得多,林之音在思想、生活方面都得到了聂耳的帮助。

聂耳和林之音共事时,业务上的交流较多,如聂耳在《翠湖春晓》的编曲过程中,有的段落听取了林之音的建议。据林之音在东方百代公司的同事与挚友秦鹏章(中央民族乐团一级指挥,我国知名琵琶演奏家,他加入东方百代公司时,聂耳已经离开)在2001年回忆说:“当年聂耳创作《翠湖春晓》时,中间3/4拍子的那一段,就是林老师搞的。”

合力推动滇剧走向全国

1934年,担任东方百代公司音乐部副主任的聂耳创作了《一个女明星》《毕业歌》《码头工人》等10余首歌曲,闲暇时经常接触在上海工作和生活的戏曲名家,经常听他们的唱片。

于是聂耳就和林之音商量,为什么全国各地的地方戏曲已经有不少曲目灌制了唱片,但云南的滇剧就没有呢?是不是可以邀请云南的滇剧名家来上海灌制唱片呢?而当时的情况是,在西南边陲的云南昆明,已经有京剧名家谭鑫培、程砚秋等人的唱片在销售了。

在听取了聂耳的意见后,林之音就向公司音乐部提出了灌制滇剧唱片的建议,并自荐负责组织此项工作。

1934年9月底,东方百代公司的张宜伦专程来到昆明,经华国琴棋社的主持人王汉声牵线介绍,签订了首次灌制滇剧唱片的合同。合同的内容大致如下:灌唱片二十张,其中周锦堂五张、李少兰五张、汪润泉四张、董竹轩三张、董美唐三张。音乐由孙竹轩、彭幼山负责文场面,惠采臣负责武场面。

1934年10月中旬,周锦堂、彭幼山等8人到达上海,见到了负责灌制唱片工作的林之音。林之音还担任唱片的报幕,用的是老昆明腔。他觉得这样才有滇剧的地方风格,比如其中的“百代公司,特邀李少兰先生唱《春花走雪》”这一句,就有浓浓的老昆明味道。

他们一共录制了20张唱片,其中包括周锦堂的《渡泸江》、李少兰的《春花走雪》、汪润泉的《吊潇湘》、董竹轩的《断桥会》、董美唐的《太君辞朝》,还有著名剧目《宝玉听琴》《游御园》《岳母刺字》《七星灯》等。

周锦堂、李少兰、汪润泉等8人的唱片在上海推出后非常火爆,供不应求。东方百代公司看到唱片非常好卖,1935年后主动到昆明为很多滇剧名家录制了唱片。

聂耳没有想到,他的一个“小小”建议,却为云南滇剧在全国传播起到了推波助澜的作用。

(本文配图均为资料图)

|

|||||||